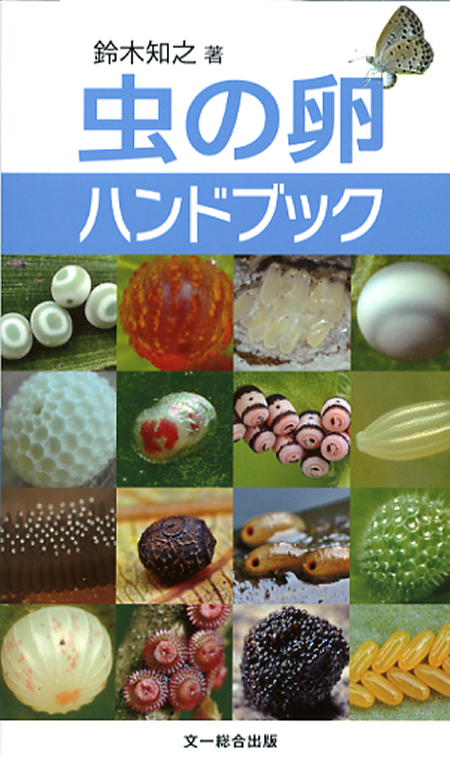

鈴木知之さんの「虫の卵ハンドブック」(文一総合出版)が届いた。

本書には約270種もの昆虫の卵が掲載されており、なおかつ幼虫や成虫の姿もあるので、

本書には約270種もの昆虫の卵が掲載されており、なおかつ幼虫や成虫の姿もあるので、

昆虫生態図鑑ともいえる内容になっている。

これだけの写真と観察記録を整理しまとめるのにはたいへんな労力と時間が必要で、

なおかつ、昆虫の生態についての深い洞察力もないと到底こなせる仕事ではない。

「朽木にあつまる虫 ハンドブック」「日本のカミキリムシ ハンドブック」に引き続く労作に

敬意を感じる。

さて、昆虫の種類はべらぼうに多いので卵ハンドブックに取り上げる種類の選択にも

相当の苦労があったと想像する。私が気になったのは甲虫類でツツハムシ類が

割愛されていることだった。糞ケースを作るツツハムシの卵が一種類も出ていないのは

他に出したいグループがあったために敢えて割愛したのでは?と感じた。

鈴木さんがツツハムシ類の卵や生態を撮影していないはずはないので、

編集の段階で苦労したのではないかと勝手に想像している。

ともあれ、鈴木さんの自然光にこだわった写真は常に三脚を使って

丁寧に撮影されており、フィールドで見たままの臨場感に溢れている。

で、

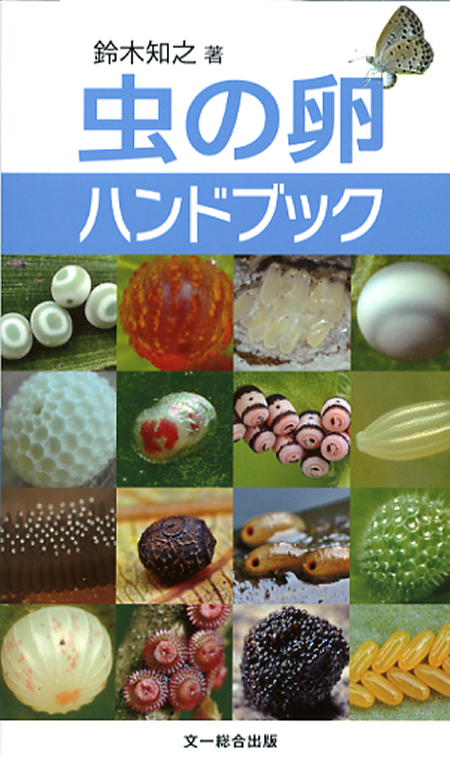

昨日のこと、オオムラサキを撮影した須木町でススキで佇むツツハムシを見つけた。

初めて見るクロオビツツハムシであった。

撮影時にはわからなかったが、お尻のところに黄色い卵がくっついている。

撮影時にはわからなかったが、お尻のところに黄色い卵がくっついている。

これから糞ケースを作るところだったのだろうか?

本書には約270種もの昆虫の卵が掲載されており、なおかつ幼虫や成虫の姿もあるので、

本書には約270種もの昆虫の卵が掲載されており、なおかつ幼虫や成虫の姿もあるので、昆虫生態図鑑ともいえる内容になっている。

これだけの写真と観察記録を整理しまとめるのにはたいへんな労力と時間が必要で、

なおかつ、昆虫の生態についての深い洞察力もないと到底こなせる仕事ではない。

「朽木にあつまる虫 ハンドブック」「日本のカミキリムシ ハンドブック」に引き続く労作に

敬意を感じる。

さて、昆虫の種類はべらぼうに多いので卵ハンドブックに取り上げる種類の選択にも

相当の苦労があったと想像する。私が気になったのは甲虫類でツツハムシ類が

割愛されていることだった。糞ケースを作るツツハムシの卵が一種類も出ていないのは

他に出したいグループがあったために敢えて割愛したのでは?と感じた。

鈴木さんがツツハムシ類の卵や生態を撮影していないはずはないので、

編集の段階で苦労したのではないかと勝手に想像している。

ともあれ、鈴木さんの自然光にこだわった写真は常に三脚を使って

丁寧に撮影されており、フィールドで見たままの臨場感に溢れている。

で、

昨日のこと、オオムラサキを撮影した須木町でススキで佇むツツハムシを見つけた。

初めて見るクロオビツツハムシであった。

撮影時にはわからなかったが、お尻のところに黄色い卵がくっついている。

撮影時にはわからなかったが、お尻のところに黄色い卵がくっついている。これから糞ケースを作るところだったのだろうか?